Résumé :

La restitution de collections présentes dans les musées a, au lendemain de la Seconde Guerre, principalement porté sur les biens spoliés par l’Occupant.

À partir des années 1980, les revendications de biens symboliques se multiplient de la part de pays nouvellement indépendants, en suivant l’exemple des demandes formulées par la Grèce pour le retour des frises du Parthénon. Très vite va être également posée la question particulière des restes humains.

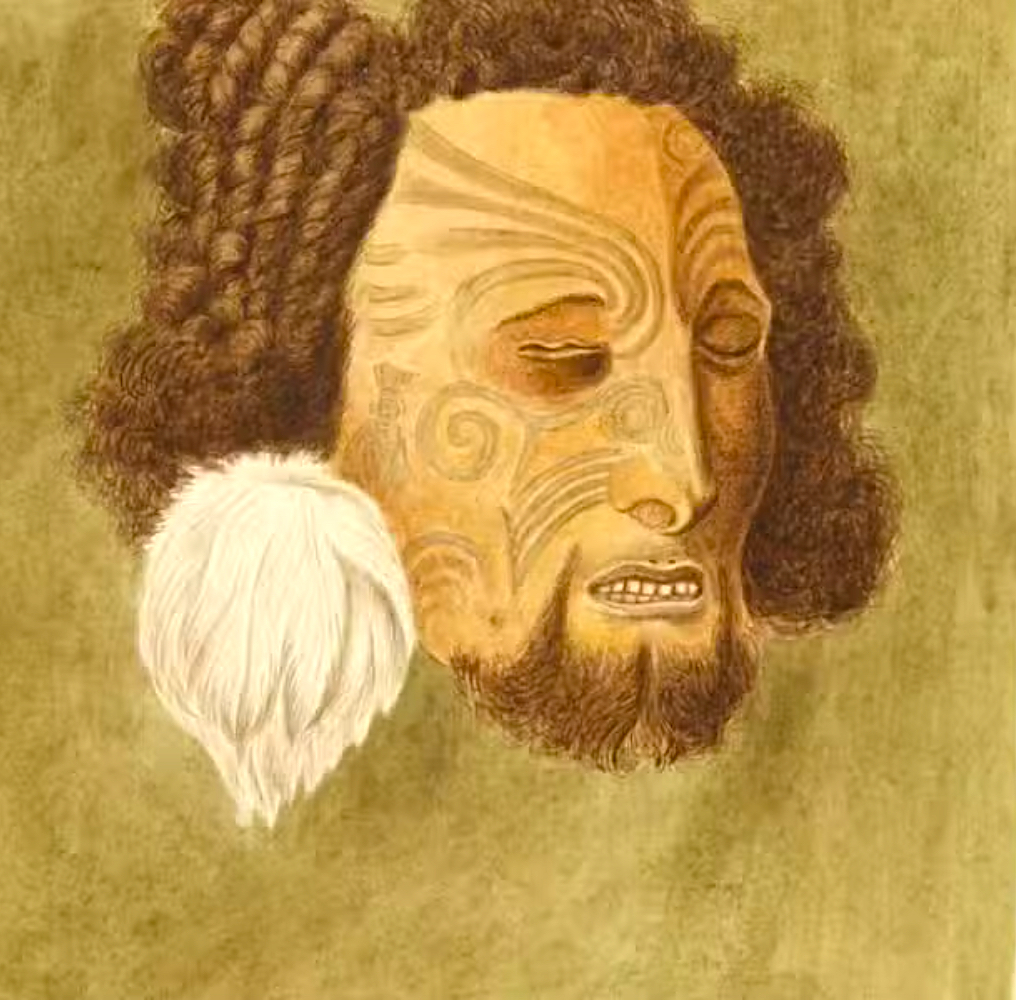

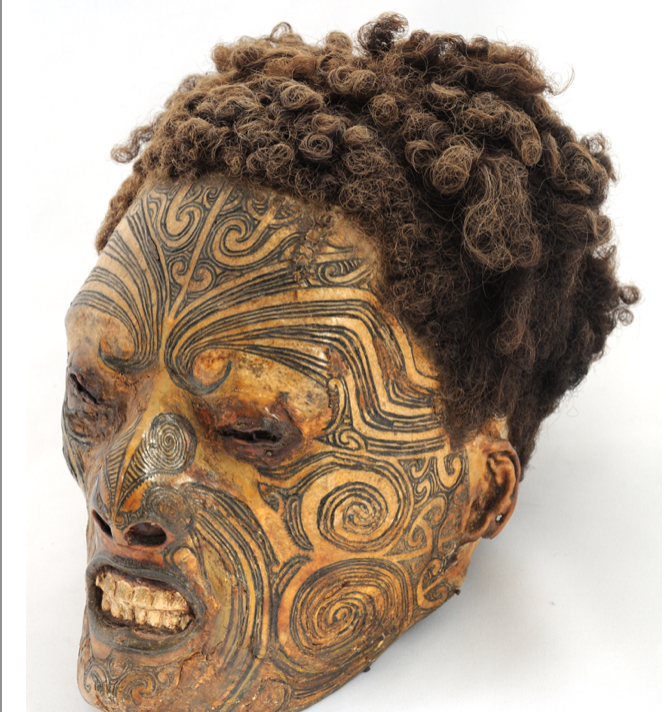

En 2010, la loi de restitution des têtes maoris incluait la mise en place d’une mission d’étude sur les restes humains conservés dans les collections publiques. Celle-ci, présidée par Michel Van Praët, évalua ces éléments à plus de 150 000 et élabora des propositions en vue de leur valorisation et les modalités d’éventuelles restitutions de certains. Les propositions furent reprises dans la loi adoptées à l’unanimité, fin 2023, pour les restitutions de restes humains à des États étrangers et font actuellement l’objet de débats quant à la forme d’éventuels retours vers des collectivités françaises ultramarines.

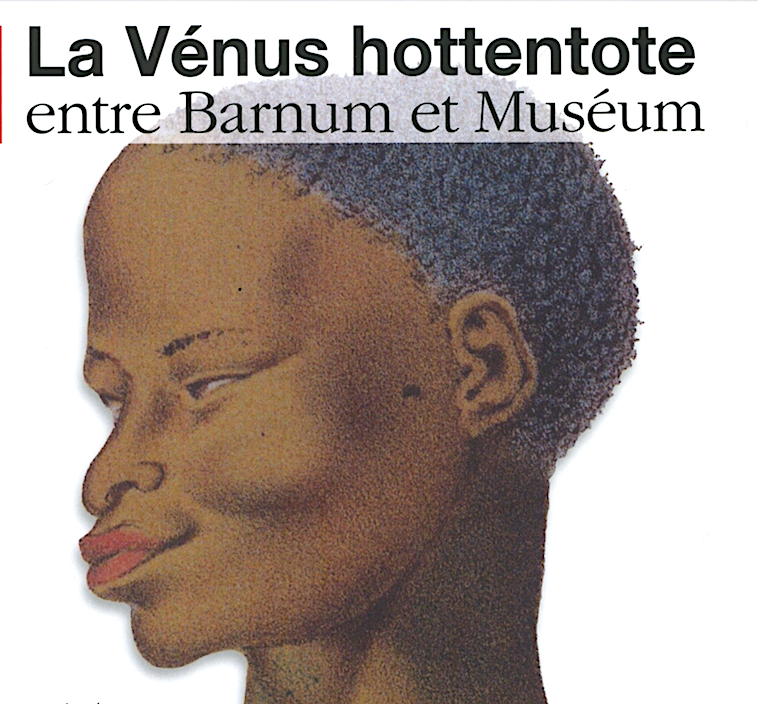

A partir d’exemples de cas concrets de restitution, entre autres de la Vénus Hottentote et des têtes maoris, l’exposé soulèvera les problématiques éthiques et législatives, ainsi que les enjeux culturels en matière de connaissances des sociétés humaines que posent la valorisation, la conservation et la restitution des restes humains.

¨

Présentation du conférencier : Michel Van Praët a collaboré avec l’équipe de biologie abyssale en tant spécialiste des anémones de mer. Il a participé à des campagnes BIOCYAN sur la terrasse de Mériadzek dirigées par Myriam Sibuet et à la campagne BIOCYATHERME sur la zone hydrothermale EPR 13°nord dirigée par Daniel Desbruyères.

Présentation de Michel Van Praet sur Wikipédia (extrait)

Michel Van Praët, muséologue français, professeur émérite du Muséum national d’histoire naturelle.

Il débute en 1974 comme enseignant-chercheur en biologie marine au Muséum national d’histoire naturelle, avant de se tourner vers la muséologie. Il est, entre autres, membre des équipes chargées de transformer la « galerie de Zoologie » (ouverte en 1889 mais fermée en 1966) en « grande galerie de l’Évolution » (1988-1995) et de rénover le musée de l’Homme (2010-2012), assurant aussi le commissariat de plusieurs expositions temporaires (1979-2008). C’est l’un des fondateurs, directeurs et enseignants du DEA « Muséologie : sciences et sociétés », devenu master.

Président du comité français (1999-2004) du Conseil international des musées, membre du Conseil exécutif (2004-2010) et membre de la Commission internationale de e groupe de travail « restes humains ».

–

Voici 3 illustrations pour compléter la description de la conférence :

L’une correspond à la Vénus Hottentote (la première restitution législative française) et deux autres de têtes maories (la seconde série de restitutions ayant fait l’objet d’une loi, 20 pièces). Il y a un dessin d’une des 3 têtes (toi moko) ramenées à Rochefort par Lesson lors de la circum navigation de la Coquille (1822-26) commandée par Duperrey et une photo d’une autre de ces 3 têtes au moment de sa restitution.

tête maorie

tête maorie