Épisode 28

Bien que déjà en route pour le Cap Horn, Charles revient sur des épisodes de Tahiti pour ses lecteurs familiaux. Puis, il décrit divers événements survenus coup sur coup lors de la navigation : une trombe d’eau, un homme à la mer, la capture d’un requin…

25 février 1864

Grâce à notre court séjour à Taïti, je commençais à apprendre la langue du pays, ainsi je sais dire Bonjour (Iurana), fiche moi la paix (Maniania) etc. C’est un langage assez facile et les Européens qui habitent les îles du protectorat sont peu de temps à l’apprendre. La grammaire est des plus simples, ainsi Are veut dire viens, venir, aller quelque part, je vais, tu vas etc. Les étrangers divers qui composent la collection des résidents de Taïti s’entendent en parlant Kanack [1], ainsi un Chinois et un Prussien se comprennent et peuvent tenir n’importe quel discours.

Le Moniteur de Taïti est écrit moitié en français, moitié en kanack. Presque tous les indigènes savent lire et écrire leur langue, les caractères qu’ils emploient sont les nôtres ; dans presque toutes les cases on trouve quelques livres parmi lesquels une bible ou un psautier selon qu’on est chez un protestant ou un catholique et un petit livre de cantiques dits hyménées [2]. Tous les soirs ils se réunissent dans chaque village dans une case qui est généralement celle du maître d’école qui est aussi maître de chant, les femmes s’assoient en rond autour d’un lumignon fait avec un vase plein d’huile de coco et une mèche ; les hommes s’assoient derrière et on chante la gloire du Seigneur. Ils ont de très beaux airs et font une assez belle musique ; dans le nombre de leurs chants ils en ont un qui est un salut à Pomaré et au Commandant protecteur, un autre sur l’air de la reine Hortense, ils ne manquent jamais de le seriner aux officiers français qui vont entendre les hyménées. Dans les grandes occasions ils se réunissent en assez grand nombre pour être une centaine de chanteurs, c’est généralement quand ils reçoivent la Reine ou le Commissaire Impérial.

Je voudrais vous parler aussi des chefs de districts, mon opinion a singulièrement changé sur leur compte ; dans les premiers temps je m’étais fié aux apparences et je les avais cru des gens plus ou moins respectables, mais j’en ai tant entendu raconter sur leur compte que maintenant je les tiens pour de misérables goujats. Pour une bouteille d’eau de vie on en fait ce que l’on veut ; à la table de jeu montée sur la dunette lors du bal il y en a un ou deux que l’on a vu voler, et c’étaient des chefs huppés, de ceux qui approchent le plus souvent Pomaré. Ils se jettent sur les rafraîchissements lors des bals avec une avidité de gens affamés depuis quinze jours et ils ne partent pas toujours bien droits.

Du reste il faut bien l’avouer, dans la famille royale on voit souvent des choses fort drôles ; le fils aîné ne se tient pas trop mal, mais le cadet se met assez souvent en ribote ; c’est ce qui l’a fait chasser de son royaume de Raïatea, quand il est ivre, il mène une conduite dégoûtante. Une chose assez remarquable c’est que cette famille est très mal partagée sous le rapport de la santé et la maladie commune qui la maltraite ne se nomme pas dans la bonne société. Le Prince qui est en France s’appelle Joinville, on m’a dit qu’à son départ on avait fait des fêtes magnifiques et que tous les districts lui avaient apporté des provisions en si grande quantité que l’équipage et les différentes tables de la frégate l’Isis en avaient à n’en plus savoir que faire. Quand il s’est embarqué il y a eu une fête lacrymale, une quantité innombrable de Kanacks des deux sexes étaient réunis et chacun versait des pleurs ; la même scène émouvante se renouvelle chaque fois que la Reine ou un prince arrive ou part.

Pomaré est très riche ; outre les vingt-cinq mille francs qu’elle reçoit du gouvernement français elle possède de son côté de cinquante à soixante mille francs de rente ; elle a des coins de terre dans tous ses états. Dans la case qu’elle habite en attendant qu’on achève son palais elle jouit d’un certain confortable qui n’est pas à dédaigner ; elle a un salon de réception où on remarque son portrait, celui de l’empereur, ceux du maréchal St Arnauld, de l’amiral Bonard et de quelques autres qui, sauf ce dernier, sont parfaitement indifférents à la Reine. Sur un guéridon au milieu du salon se trouve un stéréoscope magnifique avec toutes les vues principales de Paris, c’est un cadeau de l’Empereur.

26 février

Je rappelle tous mes souvenirs de Taïti pour que cette lettre vous les donne ; j’aurais pu faire comme précédemment, ne pas vous raconter toutes les petites histoires de mon sac et les garder pour vous les donner de vive voix, mais j’ai une venette [3] du diable qu’on ne me donne pas de permission à mon retour en France et chaque jour je crains un peu plus de quitter Brest sans vous avoir revus. Si Monsieur Longueville fait encore les fonctions de major général j’ai bon espoir et je compte obtenir sinon ce que je lui demanderai, au moins tout ce qu’il lui sera possible de me donner.

1er Mars

La journée du 28 février restera célèbre dans les fastes de notre voyage ; coup sur coup il est survenu plusieurs événements qui auraient pu avoir une certaine gravité. J’étais de quart de 4 heures à 8 heures du soir ; à 4h30 un grain venait de passer en nous laissant tomber un peu d’eau quand tout à coup on aperçut sous le vent une trombe ; figurez-vous une colonne d’eau plus ou moins droite de 8 à 10 mètres de diamètre unissant un gros nuage noir à la mer ; à son pied un bouillonnement énorme qui s’est accru encore quand la trombe s’étant rompu, la colonne d’eau eut disparu complètement. J’estime à six ou sept mètres la hauteur à laquelle l’eau sautait au dessus du niveau de la mer. Cette trombe était à un mille ou deux de nous ; dès qu’on l’aperçut le commandant fit changer la route pour ne pas aller à sa rencontre ; il est très facile d’éviter l’abordage de ces redoutables phénomènes pourvu qu’on les voie assez tôt pour prendre des mesures. Quand on est pris en dépourvu il faut carguer toutes les voiles au plus vite, faire descendre tout le monde de la mâture, fermer ses écoutilles et envoyer les gens de quart à l’abri dans les batteries ; les trombes sont animées d’une vitesse assez considérable et commettent des avaries très graves à bord des navires qui les reçoivent ; on en a vu qui ont été démâtés ras comme des pontons et même qui ont eu des hommes enlevés. Mais nous autres qui avons l’œil et qui veillons bien nous ne nous laissons pas prendre ainsi ; on dit même qu’il y a des navires de guerre qui ont réussi à crever des trombes en les perçant d’un boulet de canon.

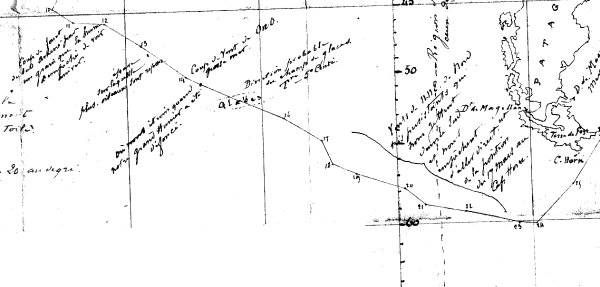

Fin du trajet Tahiti-Cap Horn – février-mars 1864 – Extrait dessin de Charles-Antoine

Les annotations concernent les coups de vent et rencontre d’épave

Trajet Sud-Est jusqu’au 24 mars puis remontée Nord-Est du 24 au 26 mars

Une demie heure après à 5 heures on entend crier un homme à la mer ; c’était un pauvre maladroit qui, travaillant en dehors du navire, avait, dans un coup de roulis plus violent que ceux qui l’avaient précédé, laissé choir son individu à l’eau. Heureusement il faisait calme, quelqu’un eut la présence d’esprit de lui jeter un bout de filin, il le saisit et sans qu’on eut besoin d’amener une embarcation, on le ramena à bord sain et sauf, un peu effrayé mais quitte de tout mal pour la peur. Bien lui a pris de tomber deux heures plus tôt, à 7 heures un énorme requin se promenait à notre arrière ; le Commandant permit de le pêcher, on prit une livre de lard à la cambuse, on l’ajusta proprement au bout d’un hameçon à émerillon de 1 centimètre et demi de diamètre et sans mettre un bouchon à la ligne on la mit à l’eau ; notre gros vorace ne se fit pas prier, il engouffra tout mais dut être un peu étonné quand il se sentit le bec traversé par notre énorme cure dent ; on le laissa se noyer et on le hissa à bord, comme justement c’était l’heure du bal on lui fit une entrée triomphale, il eut l’honneur d’un air de musique. La pêche est amusant quand on réussit si bien, cependant j’aurais bien donné quelque chose pour être sur les bords de la Mortagne à piquer des goujons en compagnie de papa, de notre Paul et d’Emile ; chaque fois que je pense à nos pêches miraculeuses, l’eau m’en vient à la bouche, je suis heureux un instant.

Notre camarade Jean Louis Requin né à Paris (tout individu né en mer est porté sur l’État civil comme né à Paris) en je ne sais quelle année, était un gros propriétaire de ces parages, il était gras comme un vieux chanoine et avait une longueur de 3 mètres, on l’assomma sans forme de procès et on le traîna à la poulaine. Il fut traité en ennemi car le gredin aurait pu hacher en peu de temps le pauvre diable qui était tombé dans ses lieux habituels de promenade. On ne lui mit pas d’épitaphe, sa veuve n’eut pas de pension ; comme c’était un hérétique, il n’eut pas les honneurs de la sépulture. Je ne sais trop si c’est lui qui avait la brise dans son ventre, toujours est-il qu’elle commença à souffler quand on le lui eut ouvert. Depuis, nous marchons un peu, nous commençons à sentir la fraîcheur, adieu douce température de Taïti ; dans un mois nous verrons des glaces.

12 mars

Voilà une traversée qui promet de durer longtemps, nous n’avançons pas vite. Les parages du cap Horn se font déjà sentir dans toute leur douceur, les coups de vent se succèdent et on n’étouffe pas ; par-dessus le marché nous avons des vents contraires. Mais un peu de patience et cela passera comme le reste.

16 mars

Je vais vous donner une idée de la navigation dans les parages du cap Horn. Dernièrement, le 11, nous courions sous toutes voiles à une vitesse moyenne de 6 à 7 nœuds ; depuis quelques heures l’horizon se chargeait dans la direction de l’Est, de gros nuages gris noirs s’y amoncelaient, en même temps le baromètre descendait rapidement ; notre commandant qui eut le nez creux et bon, ce jour là monta sur le pont à onze heures au moment où la brise venait de fraîchir. En moins d’une demi-heure il nous fallu serrer les petites voiles, prendre des ris, le soir la mer était faite nous roulions comme des barriques, nous en avons eu pour trente six heures alors le calme est revenu et les vents ont pris une autre direction ; nous ne fûmes pas longtemps tranquilles, le 14 le baromètre se mit à dégringoler tout d’un coup de deux centimètres, il baissait d’un millimètre par heure. Dans la nuit du 13 au 14 j’étais de quart de minuit à quatre, nous avions les huniers avec un ris et la misaine, nous filions dix et onze nœuds. Par moments il y avait des rafales qui ronflaient dans la mature et couvraient la voix de l’officier de quart, en même temps une petite pluie fine nous transperçait jusqu’aux os. Enfin on piqua 4 heures, deux heures de sommeil me firent oublier la pluie et le vent ; pendant ce temps la brise avait fraîchi, était devenu plus régulière et ne se contentait plus de ronfler, elle assourdissait. Peu à peu il fallut serrer le hunier du mât d’artimon, prendre trois ris à celui du mât de misaine et amener le grand sur le ton du bas mât. Il ventait coup de vent ; pour la première fois de ma vie, j’en entendais autant en mer, je la voyais si grosse. Je ne peux me défendre d’une certaine émotion, mais confiant dans la solidité du navire et surtout me disant que bien d’autres en avaient reçu autant et même plus je me rassurai peu à peu. Dans la soirée il fallu prendre le 3ème ris au grand hunier, au moment où on faisait monter les gabiers il creva comme une peau de tambour trop tendue, la nuit approchait, il ne fallait pas songer à le changer ; d’autant plus que nous roulions beaucoup, on le fit serrer. Là j’ai vu un de ces spectacles bien insignifiants sans doute si on sort du milieu étroit où un marin vit, mais pourtant bien beau. Vingt hommes n’ayant ni chic ni touche comme dirait un amateur, se répandirent sur la vergue et sans bruit, sans tambours ni trompettes mirent une demi heure à ramasser contre la vergue les débris de notre hunier, le vent les leur disputait, mais malgré sa force il du céder à leur persévérance. Quand on se figure ces hommes perchés à une trentaine de mètres au dessus du pont, forcés de se cramponner pour n’être pas précipités à la mer dans les coups de roulis ou par le vent, quand on voit ces hommes faire si naturellement et avec tant de calme de pareilles besognes on s’estime fier et heureux d’être leur chef et on se dit qu’il faut se rendre digne de l’être.

[1] Charles veut dire « le tahitien », le kanak étant la langue (ou plutôt le groupe de langues) de Nouvelle-Calédonie. Curieusement, le mot kanak est un mot pomutu kanaka (tahitien des atolls du nord de Tahiti) pour désigner la Nouvelle-Calédonie. Wikipedia

[2] Himéné. Mot toujours en usage à Tahiti.

[3] Vieilli ou régional : peur (Le nouveau Petit-Robert)