Charles fait encore la fête à Taïti, et se préoccupe de sa tenue de soirée. Les jours qui suivent sont réservés à la préparation du départ vers Rio de Janeiro et le rendent déjà nostalgique. Le départ est l’occasion de parler du changement d’équipage et des nouveaux passagers.

25 janvier

J’ai assisté à un autre bal depuis le dernier jour où je vous ai écrit. Il était donné par un anglais marié à une métisse fort jolie femme malheureusement un peu jaune encore de teint [1] ; chez eux se trouvaient réunie une société composée d’Européens, de Métisses et de Kanacks. Elle était agréable, cependant elle se ressent un peu de la torpeur de la race indigène ; on ne trouvait pas dans la maîtresse de maison cette activité qui distinguait celle qui nous a reçus le 19, et pourtant il faut lui reconnaître une grande amabilité. Les rafraîchissements étaient distribués généreusement, notre hôte en a du reste les moyens, c’est un des principaux commerçants de l’île, il a à lui seul une dizaine de navires occupés au grand cabotage dans les archipels voisins et même à la navigation au long cours, ils vont à San Francisco et à Sidney porter la nacre et les perles qui par leur exportation font le commerce le plus important du pays. Ils portent aussi des oranges en Amérique, c’est une des branches les plus productives du commerce du protectorat.

Ce qui m’a intéressé au plus haut point c’est l’arrivée du courrier, il m’a apporté 3 lettres, la vôtre, une de Paul et une de Cabasse. Je les ai lues et relues avec empressement et j’ai d’abord été tout content de vous savoir en bonne santé. Maintenant si vous n’avez pas écrit à Rio il n’est plus temps de le faire, et il faut attendre l’arrivée en France de la frégate ; aussitôt mouillée, je vous enverrai une lettre, je me figure que le timbre de la poste de Brest vous procurera une sensation quelque peu agréable.

Je ne suis pas aussi découragé que maman semble le croire, le bateau ne me plaît plus comme dans le commencement, peut-être est ce parce qu’on y est réduit à une inaction un peu forcée. Notre relâche à Taïti doit se prolonger jusqu’à la fin de février, le vieux s’amuse beaucoup ici ; il redonne son fameux prétexte de Bourbon, il attend le prochain courrier afin de savoir si la guerre européenne s’est allumée…

Les cancrelats commencent à devenir importuns, heureusement le cap Horn les fera disparaître et d’ici là j’espère qu’ils ne commettront pas trop de dégâts. En attendant ils nous empoisonnent, ces messieurs répandent un parfum peu délectable qui rend notre faux pont peu habitable.

Je réponds maintenant au bout de lettre de papa ; je partage en tout point sa sympathie pour la cause polonaise et pourtant je redoute une guerre, car où en seraient les finances de la France ? Si cependant elle a lieu, je désire y prendre part non plus comme conducteur de voitures de troupes mais sur un navire armé en guerre pour de bon ; j’ai pris en haine le métier de train des équipages de l’armée de terre et je ne suis pas le seul dans la flotte ; on a trop fait des états-majors des bâtiments des compagnies de restaurateurs faits pour nourrir les officiers de troupe passagers, on a été jusqu’à les accuser de spéculer sur la bouche de ces derniers ce qui suffit pour dégoûter pas mal de gens fiers de l’honneur de leur arme et de leur épaulette. Puisque l’Empereur a beaucoup fait pour la marine, peut-être reconnaîtra-t-il un jour l’inconvénient dont je vous parle, on lui en serait fort reconnaissant.

5 février

Le trois de ce mois a été un jour comme la Sibylle n’en voit pas assez ; la frégate avait complètement changé d’aspect, son gaillard d’arrière et sa dunette étaient transformés en salle de bal. Plusieurs jours à l’avance les aspirants avaient été envoyés avec des corvées prendre du feuillage et des palmes dans les propriétés de la reine, tout cela devait entrer dans la décoration du navire. Elle était faite par un lieutenant de vaisseau que le commandant avait prié de s’en charger. La salle de bal a été splendide, tous les pavillons de la timonerie, les petites armes du navire, la verdure habilement disposée formaient un ensemble ravissant ; les tentes fermaient l’enceinte et formaient le toit, on ne sentait plus la petitesse du navire, tout avait pris un aspect grandiose, les invités ont été épatés quand ils sont montés à bord. Le vieux a failli faire tout manquer, il a voulu faire à sa tête et il avait réussi à faire un vrai bouge, c’est le jour même du bal que tout a été réinstallé et mené à bonne fin.

A huit heures, les canots de la frégate et ceux du Latouche-Tréville sont allés prendre les invités, ils ont amenés d’abord la reine et toute sa bande, le commissaire impérial et sa famille, les consuls anglais et américain, j’ai eu l’honneur d’aller chercher monsieur de la Richerie et sa femme et de les amener à bord ; la musique a reçu les grandes autorités en leur jouant les airs nationaux. Le quadrille d’honneur a été dansé à huit heures et demie, jusque là les canots avaient amené le monde, nous allions prendre les dames au bas de l’échelle pour les aider à monter, les danseuses avaient des toilettes magnifiques, c’étaient les dames blanches métisses taïtiennes qui forment la société des Papeete. On a dansé jusqu’à trois heures. Un peu après minuit le vieux a fait souper. Sous le rapport des rafraîchissements, les choses ont été faites généreusement mais l’absence d’une maîtresse de maison se faisait sentir, les domestiques n’étaient pas dirigés, les danseurs étaient forcés d’apporter eux-mêmes aux dames et aux demoiselles. Les appartements du Commandant étaient bien petits, il a fallu souper en plusieurs bordées, on conduisait une dame puis il n’y avait plus de place, il fallait la ramener au bal, vers la fin la danse s’est un peu ralentie, l’entrain a manqué alors on a commencé à partir.

La reine Pomaré a donné l’exemple, il a été fatal, malgré tout ce que nous avons pu faire on l’a suivi de bien près.

Pourquoi faut-il que ces jours là aient un lendemain, c’est le revers de la médaille, il est bien triste. D’abord il faut se dire que c’est fini, on dit adieu à ses danseuses ; les jours qui suivent un bal me sont bien ennuyeux, comme jusqu’ici je me suis beaucoup amusé quand j’ai dansé, j’ai presque du regret quand tout est fini. Mon pauvre habit de grande tenue est perdu, j’ai attrapé une vingtaine de taches de bougie, et elles ont été mal enlevées ; voila une soirée qui me coûte cher, elle rapporte cent francs au tailleur.

Maintenant, il faut penser à des choses plus sérieuses. Nous partons le 16 février et nous ferons peut-être une traversée peu agréable ; nous prenons encore des passagers au poste, notre gamelle est plus pauvre que jamais, ils vont crier ce sera tout amusant. Mais heureusement nous nous rapprochons de Brest, ce sera une consolation.

Si nous partons à l’époque annoncée, nous espérons être en France pour le 15 juin ; la lettre que je vous enverrai de Rio-Janeiro et qui nous précèdera de quelques jours seulement vous annoncera notre arrivée à une ou deux semaines près.

Je me porte parfaitement, je n’ai plus de palpitations du tout ; que ma lettre vous trouve contents et en bonne santé.

Faites mes amitiés à tous nos parents et amis. Je vous embrasse de tout cœur

24 février 1864.

Nous sommes à la mer depuis le 19 février, ma dernière lettre de Taïti est datée du 17, vous devez être un peu étonnés de cette non coïncidence de dates puisque je vous disais que nous partions.

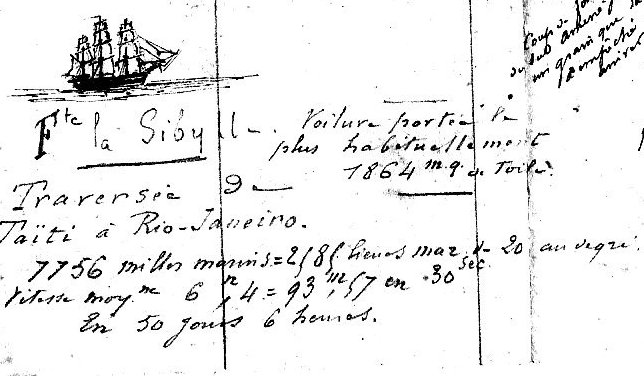

Détail de la carte Tahiti – Rio – Titre précisant les données de navigation – Dessin de Charles Antoine

La Sibylle ne voulait plus quitter la rade de Papeete ; nous aurions du partir le 16 mais nous avions vent debout ; le 17 il y avait dans la passe un vent favorable, mais le bonhomme qui, je crois, avait envie de rester, chercha une querelle quelconque au Commandant Commissaire Impérial, toute la journée ils échangèrent des lettres jusqu’à trois heures. Alors on établit les voiles, mais c’était pour faire preuve de bonne volonté, car il faisait calme.

Le 18 le vent n’était pas tout aussi bon, il y avait une grosse mer dans la passe, on signala au Latouche-Tréville d’allumer ses feux et de venir nous donner les remorques, celles-ci étaient déjà raidies nous allions partir quand sur l’avis du Commandant Commissaire Impérial on tint bon l’appareillage, il avait déclaré qu’avec la mer qu’il y avait nous nous jetterions inévitablement sur les coraux de la passe qui est très étroite, vingt quatre heures eussent suffi pour démolir complètement notre pauvre Sibylle si le malheur eût voulu qu’elle touchât en sortant, tant la passe était mauvaise ce jour là. Enfin le lendemain 19 la frégate sous toutes voiles sortit des récifs et on dit adieux à Taïti ; il y avait cinquante cinq jours que nous nous battions les flancs, dépensant l’argent du budget de la marine et tout cela pour quoi et pour qui ?

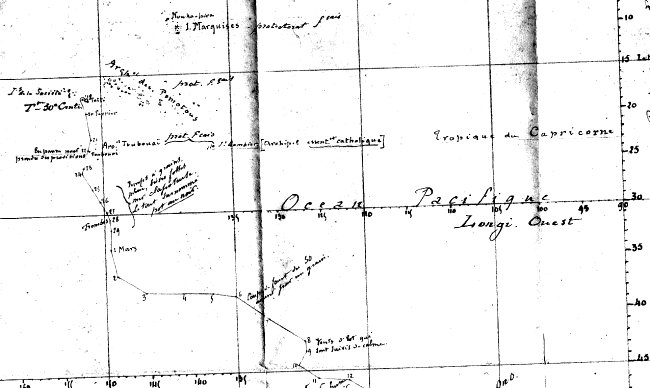

Début du trajet de la Polynésie vrs le Cap Horn du 24 février au 12 mars 1864 – Dessin de Charles Antoine

Depuis notre départ nous avons eu beau temps, notre navigation a été assez agréable mais comme le Commandant ne peut pas se décider à s’arracher du protectorat, il a failli relâcher encore dans une île qui se trouve à 150 lieues dans le sud de Taïti ; elle s’appelle Toubouaï [2]; comme il est très pauvre et que le gouvernement ne lui donne que 20 francs de frais de table par jour, il n’a pas pu acheter des provisions à Papeete où elles coûtent très cher, il est venu mettre en panne devant Toubouaï et a envoyé à terre des embarcations qui lui ont rapporté des cochons, de la volaille, des bananes qui lui ont coûté la peine de donner l’ordre à la cambuse de délivrer un sac de biscuit. Quant à nous autres aspirants nous nous mettons en route prêts à doubler bientôt le cap Fayol en même temps que le cap Horn ; notre chef de gamelle a si mal conduit la barque qu’il s’est trouvé sans argent à la veille du départ. Pour mon compte je m’en moque, mais j’en suis désolé pour nos passagers, parmi eux se trouvent deux personnes déjà âgées que je plains beaucoup. Ces sont les père et mère d’un aide commissaire qui lui aussi est passager à bord, mais comme il est officier il est au carré, tandis que son père qui est chef ouvrier mange à la table des élèves. Le Commandant leur a fait faire dans la Batterie un petit logement séparé du reste par une toile, ce n’est pas très confortable, mais enfin c’est un abri.

Depuis notre départ, l’exploitation de l’inférieur par le supérieur, qui a toujours été en vogue ici avec le comte Pouget et son second, a repris son cours. Tout ce qui sait travailler est employé pour ces deux cocos-là moyennant des rations de vin délivrées par ce bon gouvernement sur les économies du bord, ils se font faire un tas de petites histoires, boîtes, cannes, bibelots de toutes espèces ; le faux pont est un vaste atelier de menuisiers, dans la batterie on a fait des établis de sculpteur, de serrurier, d’armurier etc. Quand on voit toutes ces petites choses de la vie intérieure de notre bord on se dégoûte par moment de la Sibylle. Elles sont loin d’inspirer le respect qu’on devrait avoir pour les cheveux blancs du Commandant et pour l’autorité des deux premiers officiers. Heureusement, j’aime à écrire qu’il y en a peu de leur espèce dans la marine, ils honorent peu le corps.

Notre équipage aura bien profité de la relâche de Papeete, on a souvent envoyé des permissionnaires à terre et on n’a pas eu à s’en repentir ; on avait aussi dans les commencements laissé descendre messieurs les disciplinaires, mais on a été forcé de les garder à bord sauf quelques rares exceptions, la gendarmerie avait été forcée de s’occuper d’eux. Quant à ceux que nous avons laissés dans le pays, on n’en est pas très content on se plaint de vols depuis qu’ils sont débarqués, un autre, le chef de musique, a tiré un coup de pistolet sur un cabaretier.

Nous avons encore débarqué quelques hommes qui ont permuté avec des matelots des navires de la station. Depuis la Nouvelle Calédonie nous avons ainsi perdu la moitié de l’équipage parti de France, ceux qui ont remplacé ceux-là sont des hommes congédiés qui vont rentrer chez eux à leur arrivée si toutefois il n’y a pas de guerre.

Dans le nombre se trouvent aussi bon nombre de quartiers maîtres qui ayant gagné leurs galons en cours de campagne se sont trouvés en excédant des effectifs réglementaires, de sorte que de tous côtés on ne voit que des quartiers-maîtres. Nous emmenons comme matelot un Kanak qui s’est engagé pour aller voir la France, il y a beaucoup de Taïtiens et d’habitants des Pomotou qui demandent à faire la même chose, ils sont très désireux de voir la métropole dont ils ont entendu dire tant de merveilles. Malheureusement ils ne supportent pas notre climat et beaucoup meurent phtisiques ; il ne faut pas trop s’en étonner, c’est ainsi que dans leur pays même la plupart des Taïtiens quittent le monde, bien que ce soient des gaillards bien taillés et très forts ils ne vivent pas vieux en général et beaucoup meurent de consomption.

Le gaillard d’arrière de la frégate est maintenant un peu égayé par la présence de quelques dames passagères ; ce sont les femmes de passage aux différentes tables. Nous avons aussi une folle, mais je ne la mets pas au nombre des personnes qui inspirent la gaieté ; elle a l’air si malheureux qu’elle fait pitié.

Papeete a laissé des souvenirs dans nos cœurs qui ne sont pas encore effacés, mais d’ici au Cap Horn ils auront le temps de disparaître. À chaque instant on entend l’un ou l’autre rappeler Madame ou Miss une telle ; les bals auxquels nous sommes allés nous avait fait faire assez ample connaissance avec toute la société de Papeete. Elle se compose de quelques blanches anglaises pour la plupart, de métisses et de Kanacks. Les métisses surtout nous ont prodigué leurs amabilités, il y a dans le nombre plusieurs miss qui cherchent des épouseurs et une ou deux ne dédaignerait pas un officier de marine, du reste il faut se hâter de le dire, tout chez elles, n’est pas calcul, par elles mêmes elles sont fort gentilles. J’ai un souvenir, en quittant la Sibylle le jour du bal que le commandant a donné, on m’a gratifié d’un bouquet, je l’ai conservé précieusement et quoiqu’un peu sec il est encore assez joli. Quant aux Kanacks j’en importe un spécimen, j’ai la photographie de trois personnes de la famille royale entre autres de la Reine [3]. J’aurais désiré avoir sa signature sur la carte, mais le jour où je suis allé la voir, je n’ai pu la rencontrer. Ce n’est pas difficile d’obtenir une audience de sa majesté dans ce pays-ci, on entre et on se présente tout seul, c’est bien simple ; quand on ne connaît pas la langue du pays on demande un interprète ou bien si on parle l’anglais on cause avec Pomaré par l’intermédiaire de sa bru qui la quitte rarement. C’est une bonne bougresse de femme, elle a dû être bien dans son temps ; elle commence à passer, elle prend beaucoup d’embonpoint.

Je n’ai aucun espoir en notre Commandant, quand nous serons arrivés, il ne s’occupera pas plus de nous que s’il ne nous avait jamais connus, sa grosse personne sera sa seule préoccupation, il partira probablement pour Paris ou sera remplacé immédiatement ainsi que son second, tous deux ont leur temps d’embarquement terminé.

Nous avançons peu, et depuis deux jours nous roulons que c’en est une vraie bénédiction, nous nous trouvons sur des hauts fonds que recouvre pourtant une couche de cent cinquante ou deux cent mètres d’eau, la mer y est démontée, les lames viennent soulever tantôt l’avant, tantôt l’arrière, tantôt tribord, tantôt bâbord sans aucune régularité on dirait qu’un ouragan a passé par ici.

Ce qui fait croire à cette dernière supposition, c’est l’absence complète des oiseaux de mer, compagnons ordinaires des navires. À propos des « zoizeaux », il faudra que je leur arrache les plumes de la queue pour notre Émile qui m’en demande ; ah çà !

Voyons, est-ce qu’il confectionne encore des chapeaux aux poupées d’Henriette ou bien est-ce que Madame Marx désire porter des plumes d’albatros sur les siens ? Pauvre mimi, il n’est plus à Lunéville maintenant, vous devez vous trouver assez seuls ; je suis bien sûr qu’après huit heures du soir, on ne fait pas grand bruit dans la maison du°24 de la rue Ste Elisabeth, vous n’êtes pas bien serrés quand vous êtes à table. Laissez courir un peu, un jour j’irai vous tenir compagnie et je médite un coup qui réjouira papa ; j’inventerai une maladie quelconque et si le conseil de santé est un peu aimable il voudra bien me croire et m’enverra en congé pour quelques mois, je n’en veux que six. Alors j’enverguerai toutes mes voiles, puis j’embarquerai mes vivres et je mettrai le cap sur Lunéville. J’y affourcherai puisque j’y dois rester longtemps et je profiterai de la relâche pour réparer mon gréement, ma voilure ; je ferai des vivres frais, donnerai un coup de peinture à ma coque et du repos à mon équipage ; après ça nous serons prêts à reprendre la mer pour quelques temps. Nous quitterons le mouillage en prenant un chargement de pruneaux et de mirabelles et nous naviguerons sur Brest aussi frais que le jour où nous avons été lancés. Je parie que vous ne vous êtes jamais doutés qu’on faisait ici une exposition de peinture, c’est pourtant vrai, écoutez moi plutôt.

Nous reconduisons en France un Lieutenant de vaisseau très ancien de grade et sur le point de passer Capitaine de frégate, c’est l’ancien résident des îles Marquises, il a passé deux ans à Nu-Hiva (abréviation de Nuku-Hiva [4]) c’est ainsi qu’on nomme l’île dans ces parages. Il est toujours absorbé dans je ne sais quelles réflexions, il parle très rarement, ne rit jamais ; on croirait qu’il médite un traité de géométrie à sept ou huit dimensions. Dernièrement cet homme si grave tire du fond de sa malle une image de 0,05 centimes représentant le vrai portrait du Juif errant (imprimerie Georgelet et Cie) et avec la gravité qu’il met en toutes choses la cloue sur une des cloisons de sa chambre. S’il en a beaucoup comme ça dans son caisson, je ne m’étonne pas qu’il se soit appauvri ; les objets d’art coûtent souvent fort cher.

Avec cinq gendarmes pour agents administratifs, pour armée, pour compagnons pour etc. il a passé deux ans presque abandonné à Nu-Hiva. Les îles Marquises sont sous notre protectorat mais les européens ne les habitent pas, je ne puis pas trop dire pourquoi. Je crois qu’ils trouvent à Taïti assez de place pour les loger tous, ils ne sont pas bien nombreux et ils jugent inutile d’aller s’installer dans un pays tout à fait sauvage quand ils ont à Taïti ce qui leur est de première nécessité. Les missionnaires catholiques y sont tout puissants, et il arrivera probablement ce qui est arrivé pour les Gambier, ils resteront les maîtres de la place ; ils daigneront encore hisser le pavillon français en attendant le jour où ils hisseront le leur.

Quant aux déportés politiques, il n’y en a plus à Nu-Hiva ; ceux qui ne sont pas rentrés en France sont établis ou en Amérique ou dans les îles de l’Océanie, l’un d’eux est directeur de l’imprimerie de Papeete. On ne dit pas ces îles malsaines et les misères endurées par les exilés français provenaient sans doute du dénuement complet dans lequel ils ont du se trouver à leur arrivée dans un pays sauvage, dans l’acception du mot, habité par des anthropophages.

[1] Sic !

[2] Toubouaï ou Tubuaï, dans l’archipel des îles Australes.

[3] Hélas la photo a disparu.

[4] Nuku Hiva est une île de l’archipel des Marquises, encore plus isolé à cette époque que Tahiti, ce qui peut expliquer la tristesse du lieutenant de vaisseau qui y a séjourné deux ans ! Souvenons-nous de la chanson de Brel « Aux Marquises »…